Shibumi et Spacca Neapolis : cravates faites à la main en Italie

/« Une femme peut courir des heures chercher un cadeau pour un homme. Cela finit toujours par une cravate » disait le journaliste Américain Earl Wilson. Un cadeau qui n’est malheureusement pas apprécié à sa juste valeur : ce présent termine souvent dans les méandres du placard des hommes, qui n’en voient pas l’utilité dans leur garde-robe. La cravate est souvent étiquetée comme « accessoire » alors qu’elle devrait être élevée au rang d’essentiel. Elle est indissociable de la chemise, si bien que l’on n’offre pas de cravate à qui a besoin au préalable d’une chemise…Aujourd’hui la « dictature du cool » met à mal le port de ce bout de tissu. Fort heureusement, quelques irréductibles résistent encore et toujours à l’envahisseur.

Voici mon plaidoyer pour le port de la cravate à travers le test de deux maisons que j’apprécie beaucoup : Shibumi Firenze et Spacca Neapolis.

Histoire de Shibumi et Spacca

Honneur aux anciens, voici l’histoire de Shibumi Firenze.

Shibumi (渋味) signifie « beauté subtile » ou « élégance sous-évaluée » en Japonais. Un slogan qui sied parfaitement à ce cravatier tant il se distingue par ses tissus colorés et élégants. La maison est fondée par Benedikt Fries en 2012 à Florence. Ses origines italiennes le poussent à explorer le monde sartorial et notamment celui de la cravate. La ville florentine joue un rôle primordiale dans l’élaboration et la recherche de nouveaux motifs et combinaisons de couleurs. Peu à peu, la maison s’étoffe et propose l’expérience du bespoke pour une variété de services tels que des costumes, chemises, pochettes, bretelles, écharpes ou encore des étuis à lunettes…et bientôt des masques en tissu !

La marque est nettement imprégnée de la ville de Florence, lieu de naissance de la Renaissance Italienne et haut lieu de manufacture transalpine. Il est simple pour une maison comme Shibumi de trouver son inspiration dans une rue d’artisans telle que Via di Santo Spirito, une rue empruntée par les plus grandes figures du passé, de Léonard de Vinci à Michel-Ange en passant par Dante.

Ce singulier métissage japonais est le résultat d’une des grandes passions du fondateur de la maison : la culture japonaise. L’attention aux détails y est roi, Shibumi en fait son credo.

Place à la jeune marque italienne, Spacca Neapolis.

Née en 2016 sous l’initiative du blogueur Italien Nicola Radano, la jeune maison propose des cravates au caractère très affirmé, teinté d’une insolence à l’italienne. La marque doit son nom à l’artère principale de Naples, Spaccanapoli, qui « fend » littéralement la ville en deux. Las de ne pas trouver satisfaction auprès d’autres maisons de cravates, Nicola décide d’en fonder une lui-même. Les cravates sont toutes produites à la main à Naples, avec une soie provenant de Côme.

L’impression des dessins sur les cravates est issue de la tradition napolitaine : médaillons et motifs qui attirent l’œil sont un attribut fort de la marque.

La jeune maison napolitaine propose désormais des pochettes ou encore des bandanas. Mention spéciale pour celui représentant le Pibe de Oro.

Les cravates sont majoritairement des trois-plis, mais quelques sept plis sont également disponibles.

Brève histoire de la cravate

Si la cravate existe depuis l’Antiquité, elle prend étymologiquement forme dans les années 1660 lorsque des mercenaires Croates, recrutés pour combattre en Europe lors de la guerre de Trente Ans, arborent autour du coup un petit foulard du nom de croate…qui donna ensuite le mot cravate. Certains historiens contestent toutefois cette thèse.

Quoi qu’il en soit, dans les années 1850 naît la cravate moderne, que l’on nomme « régate ». L’avènement de la Révolution industrielle apporte son lot d’impératifs vestimentaires. Pour travailler, les hommes ont besoin d’une cravate pratique, confortable et facile à porter. En parallèle, le devant des vestes présente une échancrure de plus en plus profonde. La régate est née pour combler ce vide. Elle prend le nom de « régate » de par son utilisation par les riches plaisanciers qui l’arboraient autour du cou.

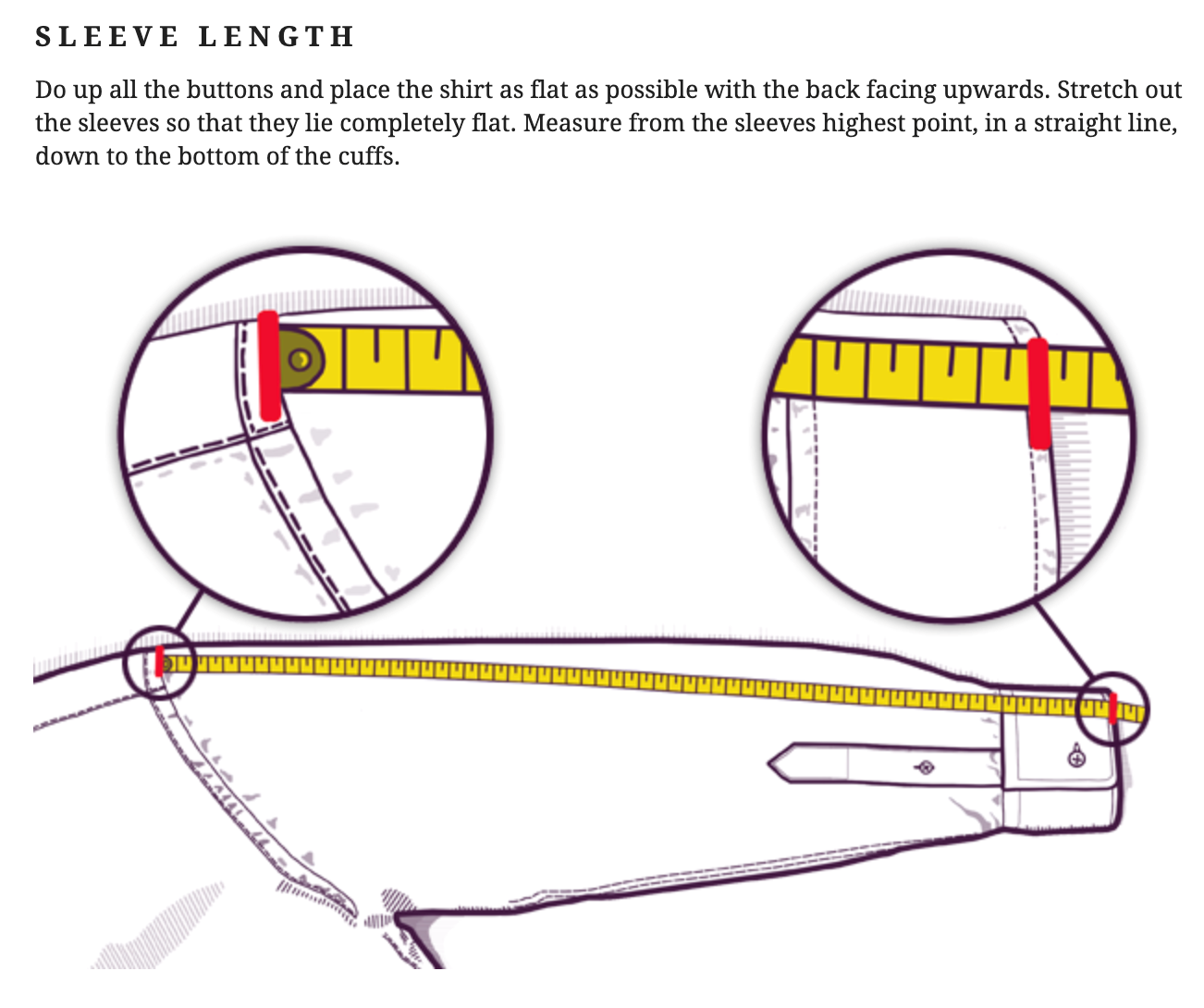

L’origine moderne de la cravate trois plis vendue aujourd’hui est attribuée à l’Américain Jesse Langsdorf. Il instaure la coupe en biais caractéristique pour éviter à la cravate de vriller au porté. Langsdorf propose également d’y insérer une triplure totalement solidaire de l’enveloppe pour garantir une tenue optimale à la pièce.

Son invention a été brevetée en 1924.

Patron de la cravate déposée par Jesse E. Langsdorf

Comment reconnaître une cravate de qualité ?

La cravate est généralement composée de trois parties : l’enveloppe, la doublure et la triplure.

L’enveloppe est la matière principale, celle qui constitue le tissu extérieur de la cravate. Elle a la particularité d’être découpée à 45° des lisières de la laize – largeur d’un rouleau de tissu – de tissu afin d’éviter que la pièce ne vrille une fois portée.

La doublure correspond à la forme triangulaire qui vient fermer la cravate sur les grand et petits pans. Elle peut être réalisée dans le même tissu que l’enveloppe mais elle est généralement en soie, viscose, polyester ou en coton.

La triplure correspond à l’entoilage. C’est la partie qui renforce la cravate et lui assure une bonne tenue et un joli tombé. Toutes les cravates en sont pourvues, à l’exception des cravates sept plis, qui sont déjà robustes. Les triplures haut de gamme sont en soie, en laine ou en laine de soie.

Voilà pour la construction, passons aux détails.

Le passe-pan est ce qui permet de cacher le petit pan une fois la cravate portée. (Personnellement, je ne l’utilise jamais !)

La bride ou « travetto » correspond à l’endroit où s’arrête une couture, elle est renforcée afin d’éviter qu’elle ne lâche. On le nomme aussi point « bartak ».

Les étiquettes se trouvent généralement au dos du grand pan et représentent le logo de la marque. L’étiquette de composition se trouve quant à elle souvent sur le petit pan et indique la composition de l’enveloppe.

Vous voilà désormais expert en cravate ! Toutefois, si vous souhaitez en savoir davantage sur ce magnifique bout de tissu, cliquez ici pour découvrir notre article de quasi 10 000 mots sur le sujet.

Test et Avis

Tout commence un beau jour de 2015. J’avais acquis un beau costume, une belle chemise, de belles chaussettes et de beaux souliers, mais la belle cravate me faisait défaut. Je souhaitais trouver la cravate parfaite – elle n’existe pas – mais celles proposées en France à l’époque étaient – à mon goût – soit trop fades, soit trop minces.

C’est encore et toujours grâce – ou à cause ? – d’Instagram que je découvre Shibumi. Je suis d’emblée stupéfait par les motifs et les couleurs proposés, en décalage de ce qu’était le marché Français de la cravate à l’époque. Chez Shibumi, je reconnais bien la patte italienne et surtout la qualité légendaire de la soie lombarde.

Pour le mariage de mon meilleur ami l’an dernier, je décide de faire l’acquisition d’une cravate Shibumi vert bouteille à petits médaillons en « ancient madder silk » pour marquer le coup. C’est une soie au touché très particulier. Le tissu est bouilli, puis plongé dans une solution à la gomme lui conférant ce touché comparable à une peau de pêche. L’ensemble suit une longue étape de teinture au cadre à la manière de la technique du pochoir, couleur par couleur. Tout un art cette cravate !

Pour 130 euros, elle s’offre à vous. C’est une trois plis, certains diront qu’ils ne jurent que par des cinq ou sept plis mais je suis attiré en premier par le tissu et les motifs – lorsqu’il y en a. La cravate fait 8 cm de largeur. Il n’existe pas de « largeur universelle parfaite », elle devient « parfaite » par le simple désir du porteur. Suivez simplement votre instinct ! En règle générale, si vous la choisissez entre 7,5 - 8,5 cm, vous ne vous tromperez pas.

La cravate est confectionnée entièrement à la main en Italie. J’apprécie particulièrement le roulottage des bords à la main qui ajoute une note de style indéniable. Elle est d’un vert profond, très agréable à regarder, un peu sombre et prend bien la lumière. Le vert est une couleur très polyvalente qui se marie parfaitement avec le bleu, le gris et même le marron.

Je découvre Spacca Neapolis en 2017, également par l’intermédiaire d’Instagram. Je suis tout de suite séduit par les belles photos prises par son créateur, Nicola Radano. La mise en situation des cravates me permet de voir comment elles « vivent » véritablement, grâce à son compte Instagram. Le tombé est beau, tout comme les motifs et les couleurs.

Cette cravate est légèrement plus large que sa cousine florentine, elle fait 8,5 cm. Elle est entièrement confectionnée à la main à Naples. J’apprécie particulièrement la couleur assez inhabituelle et les motifs en médaillons à l’héritage très napolitain. J’ai acquis cette cravate en soldes – fréquents chez Spacca Neapolis – pour 65 euros au lieu de 90 euros, une belle affaire. Pour en profiter, guettez tout simplement le compte Instagram de la marque.

Une cravate nous (trans)porte. Selon moi, le porteur doit s’amuser lorsqu’il décide de nouer ce bout de tissu autour de son cou. Je recherche inlassablement la fameuse « goutte » – ou « fighetta » en Italien, signifiant « vulve » – dans toutes mes cravates. Certes, il existe des centaines de façons de nouer sa cravate ; j’exécute pour ma part un simple four-in-hand qui m’assure une belle goutte à chaque fois. Il va de soi qu’une cravate de bonne qualité est la clef de cette réussite consécutive : les cravates de Spacca Neapolis et Shibumi relèvent le défi à chaque nœud.

Pourquoi avoir choisi des cravates à motifs ? Je souhaitais explorer les possibilités offertes par les différentes associations entre les motifs de la cravate et ceux des chemises. Une cravate unie reste une valeur sûre. Une cravate à motifs vous poussera dans vos retranchements, elle enjolivera vos tenues. Certes, certaines professions sont vestimentairement très codifiées et ne permettent pas la fantaisie, mais il s’agit de trouver la bonne mesure. Si les motifs vous effraient, débutez par une cravate à tricot marine – ou noire, c’est très élégant – ou encore une cravate à rayures, dite « regimental tie ». Les possibilités sont infinies. Lorsque vous aurez exploré cette première famille de cravates, je vous garantis que vous irez par la suite chercher plus loin dans l’inspiration.

Je porte la cravate sans suivre de règle ou « code » particulier. La doxa me fatigue parfois !

Une illustration qui tombe à pic !

Si j’ai décidé d’illustrer mon propos par le croquis de l’excellent RoSaCe – alias Croquis Sartoriaux – c’est parce j’ai déjà vécu cette scène.

Je me trouvais à un mariage et je portais un costume hopsack bleu, une chemise bleu ciel et une cravate en tricot aubergine de la marque Berg&Berg (celle-ci ). Alors que je sirotais un champagne Bolinger tel James Bond, un ami s’exclame : « Eh ! Mais ta cravate n’est pas nouée correctement, le petit pan dépasse du grand et surtout, elle est trop longue ! ». Là, je lui rétorque : « je t’arrête tout de suite Jean-Michel – son prénom a volontairement été modifié – voici l’explication ». N’étant pas très grand et portant des pantalons taille haute – au niveau du nombril et souvent même au-dessus – je me retrouve inévitablement comme le monsieur de gauche sur le croquis ci-dessus. Au-delà de la simple « gimmick » de style, ma façon de porter la cravate est le résultat d’un choix délibéré de confort. Oui, de confort. Ceux qui ont déjà essayé de véritables pantalons taille haute vous diront comme moi : les essayer, c’est les adopter. Ainsi, le port d’un pantalon taille haute a l’avantage de rallonger visuellement les jambes mais l’inconvénient de rapetisse le buste. Résultat, la cravate paraît forcément plus longue. Ce n’est personnellement pas du tout un effet qui me déplaît, bien au contraire.

Il est énervant de devoir expliquer et justifier ses propres choix stylistiques aux personnes qui sont conditionnées par des « codes » - parfois insensés - mais cela permet de prendre de la hauteur. Je ne prétends évidemment pas avoir la bonne recette, mais je pense qu’il faut pouvoir décomplexer le port de la cravate et je suis heureux d’avoir trouvé ce qui me sied personnellement. Si je devais tout de même édicter un « code » que je m’applique – et que je vous conseille de suivre également – ce serait de ne jamais porter la même couleur de cravate et de pochette. Pourquoi ? Car le rappel de couleur est inélégant et attire l’œil instantanément sur cette combinaison chromatique trop calculée. Si vous insistez, jouez plutôt sur les tons : choisissez la pochette d’un ton plus claire ou plus sombre que votre cravate, cela donnera du relief à votre tenue. Je ne porte plus que rarement la pochette, mais lorsque je décide d’en porter une, je la choisis sobre.

Chacun a une anecdote à raconter sur la cravate. Des bonnes, des moins bonnes et des surprenantes. Celle qui va suivre entre définitivement dans la dernière catégorie. En 2009, je suis invité par mon ancien lycée pour une réunion d’école au Cercle Interallié : un club très sélect, qui loue parfois ses locaux en vue d’évènements privés. Le dress code est très strict, n’entre pas qui veut…Muni de mon invitation et d’un intérêt naissant pour la mode masculine, je me présente à la conciergerie du club. Le concierge me fait gentiment comprendre que je ne peux pas pénétrer en ce lieu feutré sans une cravate autour du cou ! Je n’y avais pas pensé…et c’est là que le responsable de l’accueil me tend une cravate club – ou « regimental tie » en Anglais, donc rayée –, j’accepte son offrande. Je m’éclipse de l’entrée et suis désormais face à un grand miroir. Je percute soudain : je ne sais pas comment nouer une cravate ! J’en avais porté que très rarement jusqu’alors et je m’affranchissais des conventions sociales de l’habillement (trop) codifiées. Heureusement, mon meilleur ami qui m’accompagnait a pu me montrer comment faire.

Si je vous raconte cette anecdote c’est bien pour vous démontrer deux pendants antinomiques : la cravate exclut autant qu’elle inclut. Je n’aurais jamais pu franchir le hall d’entrée du club sans ce précieux sésame. Tel un couteau suisse, la cravate est multifonctionnelle : elle véhicule un fort sentiment d’appartenance et permet à la fois un statement de son porteur.

Pourquoi porter une cravate ? Aujourd’hui, cela représente un acte de résistance. Je ne glorifie pas le passé, mais je suis triste de constater que peu d’hommes en portent et mal. La faute aux entreprises qui prônent le « dress down » ou le « casual wear », même Goldman Sachs – banque connue pour son dress code très stricte – a permis à ses employés en 2017 de ne plus porter la cravate ! La cravate est vue et vécue – à tort – comme un signe d’autorité d’un autre temps. Je pense que la cravate est un excellent moyen d’égayer une tenue grâce au choix du tissu, des motifs ou des couleurs. Il ne s’agit pas pour autant de porter constamment une cravate mais d’être à son aise lorsqu’on en porte une : la véritable élégance est d’adapter sa tenue à la situation.

Conclusion

Je ne peux que recommander Shibumi et Spacca Neapolis aux néophytes, aux passionnés et aux « cravatophiles ». Ces deux marques représentent à la fois la tradition et le renouveau de l’offre de la cravate italienne.

J’éprouve un plaisir particulier à en porter une, sans contrainte : la cravate est morte, vive la cravate !

Texte et photos : Marcos Eliades

Instagram : lord_byron1